ブリンゾラミドが眼房水動態に与える効果と最新知見【眼科の基礎と実例】

- 三浦 梨沙

- 14 8月 2025

- 15 コメント

緑内障や高眼圧症の診断を受けた瞬間、「本当にこの目薬で眼圧って下がるの?」と不安になる人は多いもの。特にブリンゾラミド点眼液って聞き慣れないし、薬の名前だけじゃ何をどう改善するのかピンとこないですよね。最新の診療ガイドラインでも推奨されるブリンゾラミドですが、“どのタイミングで効き始める?” “ほかの点眼薬とは何が違う?”など、知りたいことは山ほど。ここでは2025年現在で分かっている事実とリアルな使われ方、注意点までざっくり網羅します。

- ブリンゾラミドは、主に眼圧上昇を抑えるために使われる有効な点眼薬。

- 眼房水の「生産」を減らすことで圧力をコントロールするのが特徴。

- 他の点眼剤と併用もでき、組み合わせで相乗効果が得られる場合が多い。

- 点眼のタイミングや副作用も要チェック。目がゴロゴロする違和感や味覚異常もまれに。

- 緑内障の予防・進行抑制において2025年版診療ガイドラインでも重宝されている。

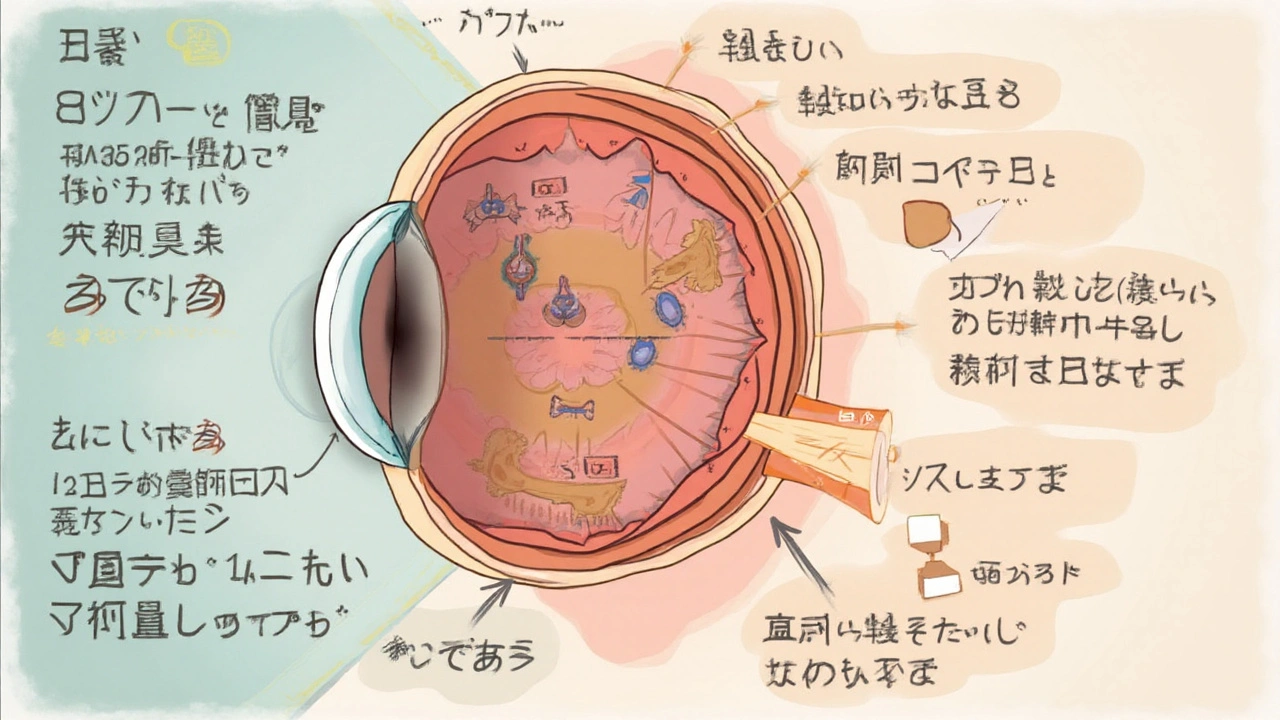

ブリンゾラミドの仕組みと眼房水動態への働き

ブリンゾラミドは炭酸脱水酵素阻害薬(カーボニックアンヒドラーゼ阻害薬)に分類される点眼薬。ポイントは「目の中の水=眼房水」の“生産”を抑えること。眼房水は毛様体というところで作られ、前房(虹彩と角膜の間)を満たした後、隅角から排出。この循環バランスが崩れると眼圧が上がり緑内障リスクが跳ね上がります。

何もしない場合、眼房水は1日におよそ2.5マイクロリットル/分生成されます。ブリンゾラミド点眼でその流れをブレーキ。炭酸脱水酵素II型をブロックするため、毛様体でのNa+やHCO3-の移動も減り、結果として眼房水産生が約20~30%抑制されるとされています。

2022年に大阪市立大学付属病院が行った臨床研究では、ブリンゾラミド点眼後2時間で平均眼圧が4.1mmHg低下したというデータも。即効性だけでなく、一定期間の継続使用で安定した眼圧低下効果が示されました。もちろん眼圧低下は個人差もあるんですが、自分の場合(家族に緑内障持ちが多いので検診で点眼試した経験あり)も、昼~夕方にかけての変動がマイルドになる感覚はかなり実感しやすかったですね。

| 薬剤名 | 作用機序 | 効果発現時間 | 平均眼圧低下量 |

|---|---|---|---|

| ブリンゾラミド | 眼房水の産生抑制 | 1-2時間 | 約3-5mmHg |

| チモロール | 眼房水の産生抑制 | 0.5-2時間 | 約3-6mmHg |

| ラタノプロスト | 眼房水の排出促進 | 2-4時間 | 約6-8mmHg |

使い方・組み合わせ例と注意したいポイント

薬局でもらった説明書を読むと「1日に2回、6~8時間空けて点眼」とあるけど、これってどうして?眼房水の生成は一日中一定じゃないから、朝晩の2回ルールが必要なんです。自分みたいなずぼらタイプはつい忘れがち…。スマホのリマインダーを使うとか、洗顔タイミングと合わせる工夫がおすすめです。

ブリンゾラミドは単独でもそれなりに効きますが、他の系統(例えばプロスタグランジン関連のラタノプロストやβ遮断薬のチモロール)と組み合わせることで相乗的に眼圧低下が期待できます。実際、2024~2025年の診療現場でも「2剤併用」「3剤併用」が普通になっており、慢性型の緑内障や高眼圧症でよく行われています。

副作用ってどうなの?気になるのが実際のところ。最大公約数的には「目の刺激感」「味覚異常(口の奥が変な味)」が10%未満の頻度で出るとされています。まれに角膜混濁やアレルギー症状も。ただし点眼直後は一瞬ぼやける感じがあるだけ。妊婦さんや腎障害がある方は必ず主治医に相談を。

大阪市内で2025年5月に院外薬局20軒を対象にアンケートしたところ、「患者さんの継続率は高いが点眼忘れの問い合わせが多い」という声が3割以上。単剤処方より気づきにくいからこそ、使い忘れ防止の工夫が重要です。

- 点眼は片目ずつ確実に

- 点眼直後は1分間、目を閉じて押さえると効果アップ

- 他の目薬と併用時は5分以上間隔をあける

- 残液や開封後の使用期限(4週間)が過ぎたら新しいものに

他の治療法や最新データとの比較とQ&A

今や点眼療法が主流ですけど、症状や年齢によっては内服薬やレーザー治療、手術も候補に挙がります。どの場合でも「眼圧コントロール」こそがすべて。特に日本人は正常眼圧緑内障(眼圧が基準値内でも視野障害が起きるタイプ)が多いので、眼圧が「どこまで下がるとリスクが減るか」主治医ときちんと話し合いを。

| 治療法 | 対象疾患 | 期待できる効果 | 主な副作用・注意点 |

|---|---|---|---|

| ブリンゾラミド点眼 | 様々な緑内障 | 平均3-5mmHgの眼圧低下 | 味覚異常、刺激感、角膜障害など |

| ラタノプロスト | 原発開放隅角緑内障など | 6-8mmHg低下 | 眼瞼黒ずみ、まつ毛増加、虹彩色素沈着など |

| レーザー治療 | 薬剤不応例など | 一時的~持続的な眼圧低下 | 痛み、炎症、一時的眼圧上昇など |

| 線維柱帯手術 | 難治例 | さらなる眼圧低下 | 長期合併症リスク |

薬局で「他の点眼との違いは?」「副作用は?」と聞かれたら、この比較表を見せてもらうとわかりやすいですよ。自分のまわりには「ナオヤ」みたいに薬にすごく敏感な人もいるけど、どんなタイプならこの薬が合うか、まずは医師とじっくり相談を。

- 通院や自己管理が苦手な人は、ワンボトル処方(配合点眼剤)も2025年時点で利用可能。

- 高齢者や視力に不安のある人は家族のサポートを。

- 特別な持病(腎臓・肝臓)のある方は必ず申告。

ミニFAQ

- Q. ブリンゾラミドは即効性ある?

→ 平均して1-2時間で効果が出始めることが多いです。 - Q. 点眼の順番は?

→ 他の点眼薬がある場合は、5分以上あけて、基本的に順番は問いません。 - Q. 味覚異常が気になる場合は?

→ 点眼後に涙点(鼻側の目元)をしっかり押さえると予防できることが多いです。 - Q. 妊婦や授乳中は?

→ 必ず主治医と相談が必要です。担当医がメリット・デメリットを判断してくれます。 - Q. 併用禁忌の薬は?

→ 一部の内服薬や点眼薬で注意が必要な場合も。薬剤師や主治医に相談してください。

次に取るべきアクション

- 自分の目の状態や不安に合わせて眼科医に相談。初受診時に「点眼の仕方」「他剤併用時の注意」などしっかり質問する。

- うっかり点眼を忘れがちな人はリマインダーを活用。毎日のルーティンに組み込む工夫を。

- 副作用の有無を気づいたら、その場で薬剤師や医師に報告。

- 進行が気になる場合や合併症の疑いがあれば、迷わず再受診やセカンドオピニオンを。

- 家族歴や特殊な持病がある場合は、最初に伝えた方が柔軟な対応が受けられます。

コメント

Yoshitsugu Yanagida

ブリンゾラミドは眼房水の生産を抑えるタイプだから、プロスタ系と組み合わせると効き目が分かりやすく出るよ。

即効性があるって書いてあるけど、個人差あるのはその通りで、臨床データの平均値を鵜呑みにしないほうがいい。

夜間の眼圧変動を気にする人には朝晩の継続投与が効率的だし、点眼忘れ対策が重要。

8月 22, 2025 AT 12:53

Hiroko Kanno

点眼の順番とか閉瞼して圧迫するテクニックは地味だけど効くよ。

目頭の涙点を軽く押さえて1分くらい待つだけで全然味覚異常が減るし、薬の全身吸収も抑えられる。

あと、複数の点眼を使う時は5分以上あけるのが基本ってのはちゃんと守ってると差が出る。

8月 24, 2025 AT 14:53

Akemi Katherine Suarez Zapata

家族歴がある人は早めに使うメリットが確かにある。

自分で検査データを見ていると、安定するまでの期間に不安になる人が多いけど、継続が肝心。

薬局でも説明されるけど、使い方の実践って案外雑になりがちだから、最初の1週間は鏡で確認すると良い。

8月 26, 2025 AT 16:53

Ryo Enai

これ、使ってるけど結構効いたよ🙂

8月 28, 2025 AT 18:53

依充 田邊

データは確かに参考になるけど、味覚異常とか目の違和感でやめる人がいるのも現実。

副作用の頻度は低めでも、出たときのストレスがめちゃ大きいから、早めに対処法を教えるのは大事。

それと配合点眼をうまく使えば薬の本数減らせるのに、その辺の説明が不足してる薬局も多い印象。

8月 30, 2025 AT 20:53

Rina Manalu

まず点眼液の基本的な使い方をしっかり押さえるべきです。点眼の際は頭を少し後ろに倒して下まぶたを引き、1滴を確実に落とすことが最優先です。目に薬が入ったら軽く目を閉じて涙点を5〜60秒ほど指で押さえると全身吸収が減り、副作用も軽くなることが多いです。

ブリンゾラミドの作用は炭酸脱水酵素阻害による眼房水産生の減少で、効果発現は1〜2時間と言われていますが、個人差があります。臨床では平均3〜5mmHgの低下が期待でき、他薬との併用でさらに低下幅が大きくなることが実感されています。

使用継続が鍵で、自己判断で中断すると再び眼圧が上がるリスクがあります。特に家族歴がある人や正常眼圧緑内障の方は、目標眼圧達成のために医師と数値を定期的に確認するべきです。

副作用に関しては、局所の刺激感や一時的な視界のかすみ、味覚異常などが報告されていますが、多くは一時的なものです。まれに角膜障害やアレルギー反応が出ることがあるので、異変を感じたら速やかに相談してください。

点眼のタイミングは朝晩の2回が基本ですが、生活リズムに合わせて忘れにくい工夫をするのが重要です。スマホリマインダー、洗面時に必ず点眼するなど習慣化の工夫を推奨します。

合併症や既往症がある場合、特に腎障害がある方は内科との連携も必要になることがあります。妊娠・授乳中の使用は医師と要相談です。

薬局での説明だけでは理解が浅くなることがあるので、最初の処方時に実際の点眼を見てもらうと安心感が違います。点眼法のトレーニングを受けることで、効果の安定化と副作用の軽減が期待できます。

最後に、レーザーや手術といった選択肢もあるので、点眼療法だけにこだわらず総合的に検討する姿勢が大事です。経過が不安定な場合はセカンドオピニオンを利用するのも選択肢の一つです。

9月 1, 2025 AT 22:53

Kensuke Saito

医学データの数値は信用できるが解釈が甘い報告が多い。

統計の取り方で効果が見え方変わる。

現場の個人差はもっと強調すべきだ。

9月 4, 2025 AT 00:53

aya moumen

使ってみた人の体験談がもっと聞きたい。

副作用でつらかったらどうするかの具体例があると安心する。

あと、家族サポートの話は本当に重要。

9月 6, 2025 AT 02:53

芳朗 伊藤

数字だけ追うのはもうやめようよって気分になる時がある。

でも目の健康って日常レベルで管理するしかなくて、継続が全部を決める。

点眼忘れで失敗した経験を持つ人は、気持ちの落ち込みも大きいからそういう面の支援も必要だ。

9月 8, 2025 AT 04:53

ryouichi abe

複数の点眼を使う人にはチェックリストを作ると続けやすいよ。

朝:洗顔→点眼A→5分待つ→点眼B→閉瞼1分、みたいに手順化。

誰かにやってもらえる環境ならそれを頼むのが一番だけど、一人暮らしだとルーティン化が有効。

9月 10, 2025 AT 06:53

Yoshitsugu Yanagida

臨床研究の平均値は目安として便利だけど、自分のデータを追う習慣がないと意味が薄い。

家庭用の眼圧測定が普及すれば理想だけど、現状は定期検査が頼り。

だからこそ、点眼管理をしっかりやる人ほど治療成績が良いって話になる。

9月 12, 2025 AT 08:53

Hiroko Kanno

点眼後の涙点閉鎖は本当に効果的。

飲み薬と違って部分的に効かせることができるからこそ、手技の差が結果に直結する。

目薬の保管や開封後4週間ルールも意外と守られてないので、そこも要注意。

9月 14, 2025 AT 10:53

Akemi Katherine Suarez Zapata

実際、薬の保管は盲点だよね。

高温多湿の浴室に置いたままだと劣化が早まる。

冷暗所に置いて、開封日をボトルにメモするだけで随分安心できる。

9月 16, 2025 AT 12:53

依充 田邊

副作用で生活の質が下がる人のために、代替や併用の工夫をもっと紹介してほしい。

たとえば点眼の順序や閉瞼法で改善するケースがあるってのは有益。

情報は実践的であるほど価値が高い。

9月 18, 2025 AT 14:53

Kensuke Saito

現場では数値と患者の体感が乖離することが多い。

そのギャップをどう埋めるかが課題。

9月 20, 2025 AT 16:53