眼房水とは?役割・測定・対策をわかりやすく解説

目の中には「眼房水(がんぼうすい)」と呼ばれる透明な液体があります。これがなければ角膜や水晶体が適切に機能しません。眼房水はどこで作られ、どうやって流れるのか、そして何が問題になるのか、実生活に役立つポイントをまとめました。

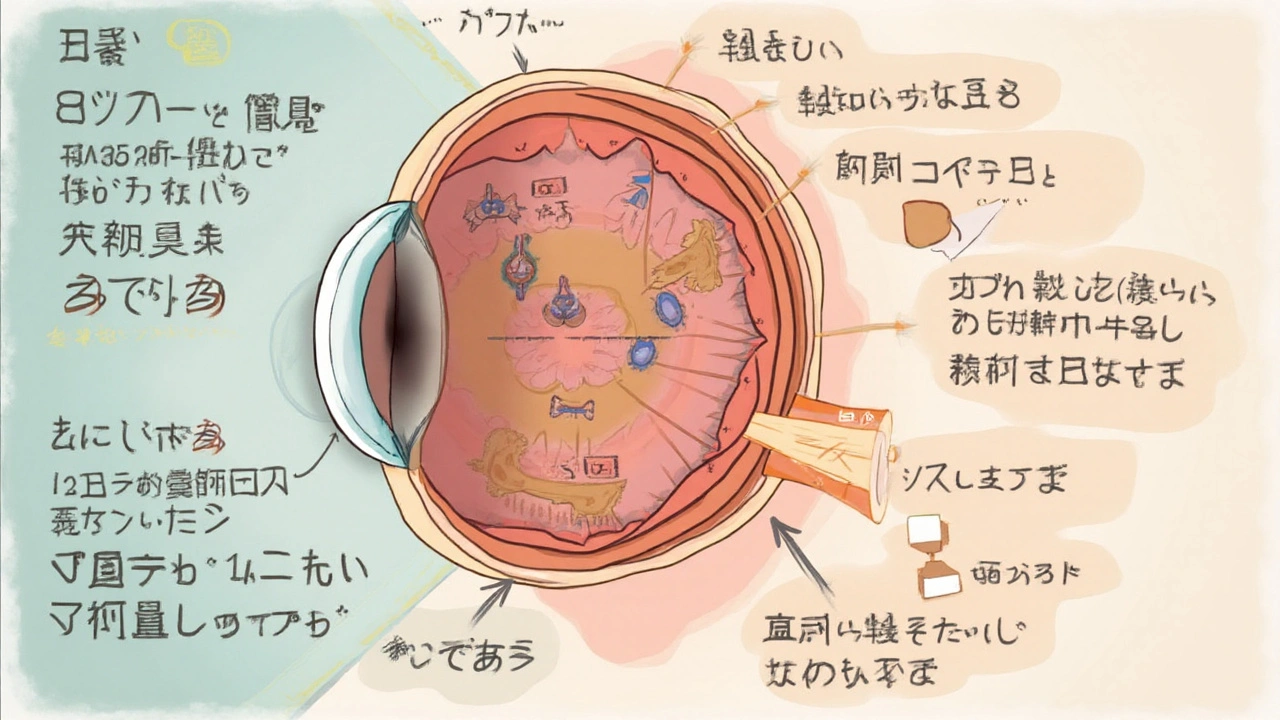

眼房水の基本

眼房水は主に毛様体という組織で作られます。作られた液は前房と後房という二つの空間を満たし、一定の圧力(眼圧)を保ちます。この圧力が適正だと、目の形が保たれ、光が正しく屈折して見えるんです。

しかし、眼房水の流れが滞ると眼圧が上がり、緑内障のリスクが高まります。流れは「房水流出路」と呼ばれる2つの道で調整されます。1つはシュレム管という小さなチャネル、もう1つは毛様体網という網目状の構造です。どちらかが詰まると圧力が上がりやすくなるんですね。

緑内障と眼房水の関係

緑内障は眼圧が上昇して視神経がダメージを受ける病気です。症状が進むまで自覚症状がほとんどないので、定期的なチェックが必須です。眼科で行う眼圧測定は、眼房水の産生と排出のバランスを間接的に評価する方法です。

もし眼圧が高めだったら、医師は目薬で房水の流れを改善したり、手術で排出路を作ったりします。日常でできる予防策としては、過度なカフェイン摂取やストレスを控えることが有効と言われています。適度な運動やバランスの取れた食事も、眼圧を安定させる助けになるでしょう。

ポイントは、「自分の眼圧を知る」「異変を感じたらすぐ受診する」ことです。眼房水の状態は自分で直接見ることはできませんが、眼科の検査で簡単にチェックできます。年に1回は眼科へ行く習慣をつければ、緑内障の早期発見につながります。

このタグページでは、眼房水に関する最新情報や治療法、セルフチェックの方法などを随時更新しています。気になる記事があればぜひクリックして、健康な目を保つヒントを手に入れてください。

- 三浦 梨沙

- 8月, 14 2025

- 15 コメント

ブリンゾラミドが眼房水動態に与える効果と最新知見【眼科の基礎と実例】

ブリンゾラミドが眼房水の流れや眼圧にどう働きかけるか、具体例や最新の知見も交えて分かりやすく解説します。初心者向けの丁寧な基礎知識も盛り込みます。