がん患者の薬物治療:化学療法と薬物相互作用の実践的ガイド

- 三浦 梨沙

- 20 11月 2025

- 11 コメント

化学療法と他の薬の相互作用チェックツール

本ツールは、がん治療中に行う化学療法と、併用する他の薬との相互作用を確認するためのものです。 医師や薬剤師と相談し、正確な情報を基に治療を進めることが重要です。

がんの治療で化学療法は、今でも最も広く使われている手段の一つです。アメリカ癌協会のデータによると、がん患者の半数以上が治療のどこかの段階で化学療法を受けます。日本でも同様で、年間数十万人が抗がん剤を投与されています。しかし、化学療法は単純な薬の投与ではありません。他の薬とどう反応するか、体にどんな影響を与えるか、それを理解しないと、治療の効果が落ちたり、命に関わる危険が生じたりします。

化学療法とは何か?その仕組みと種類

化学療法は、がん細胞を攻撃する薬の総称です。がん細胞は普通の細胞よりも急いで分裂する性質があります。化学療法薬は、この分裂の過程を邪魔することで、がん細胞を殺します。ただし、正常な細胞も影響を受けます。特に、髪の毛や胃の粘膜、骨髄の細胞は分裂が活発なので、脱毛、吐き気、免疫力の低下が起きやすいのです。

抗がん剤は、化学構造や働き方でいくつかのグループに分けられます。たとえば、アントラサイクリン(ドキソルビシン、エピルビシンなど)は、DNAに直接結合して複製を止めます。しかし、心臓に負担をかけるため、生涯で使える総量が厳しく制限されています。ドキソルビシンの場合、体表面積1㎡あたり450〜550mgが上限です。

もう一つの大きなグループは、アルキル化剤(シクロホスファミド)です。これはDNAに化学的に変化を起こして、がん細胞が増殖できなくします。また、抗代謝薬(メトトレキサート)は、細胞がDNAを作るために必要な成分をブロックします。そして、植物アルカロイド(ビンクリスチン)は、細胞の内部構造を壊して分裂を阻止します。

これらの薬は、単独で使うよりも、複数組み合わせて使うことが一般的です。たとえば、精巣がんの治療では、ブレオマイシン、ビンブラスチン、シスプラチンの3種を組み合わせたBEP療法が標準です。これは、薬が違う仕組みでがん細胞を攻撃することで、耐性が生まれにくく、効果を高めるためです。

薬物相互作用:他の薬とどう反応するか

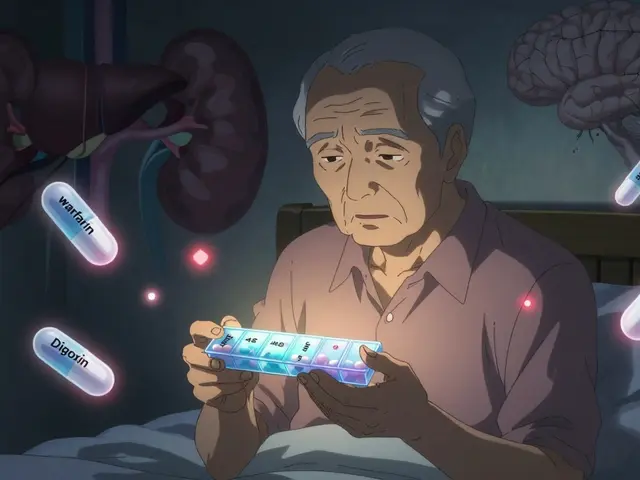

化学療法を受けている人は、高血圧や糖尿病、うつ病などの他の病気で薬を飲んでいることがよくあります。その薬と抗がん剤が互いに影響を及ぼすことがあります。これを「薬物相互作用」と言います。

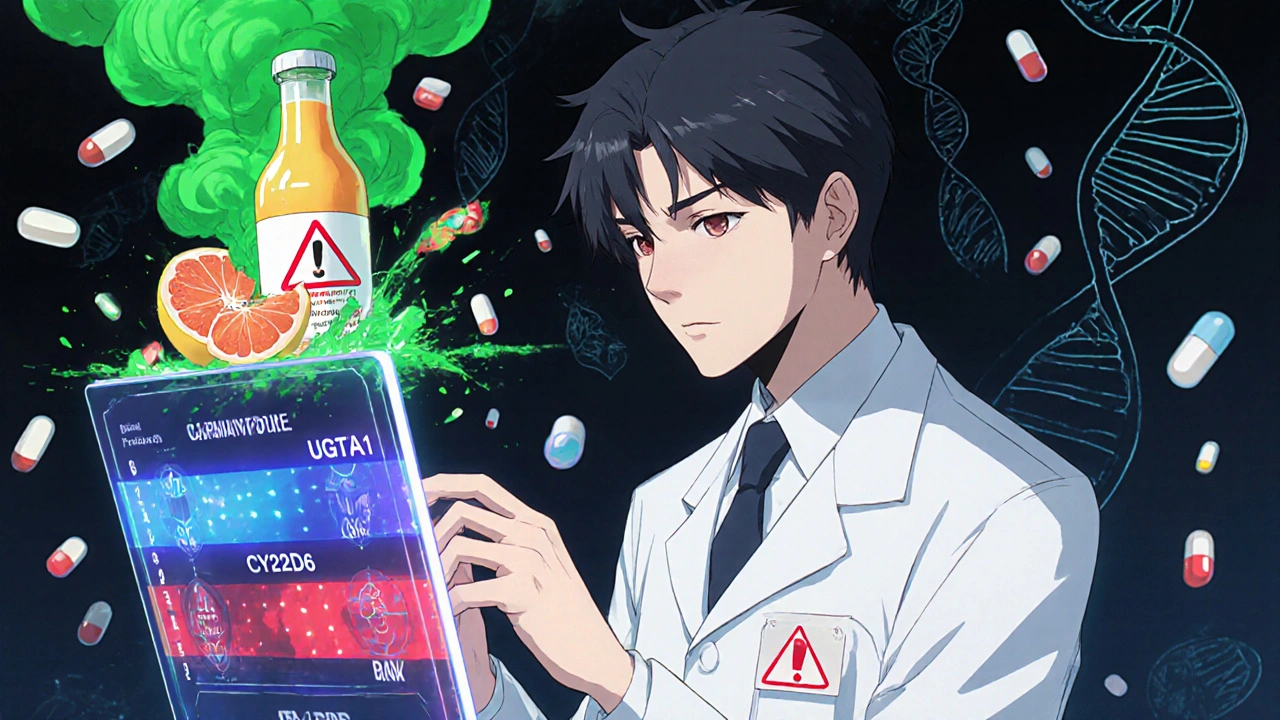

たとえば、イリノテカンという薬は、肝臓で特定の酵素(UGT1A1)によって代謝されます。この酵素の働きが弱い人(遺伝的特徴で決まる)は、薬が体から抜けにくくなり、重度の下痢や白血球減少が起きやすくなります。そのため、この薬を始める前に、UGT1A1の遺伝子検査を行うのが現在の標準です。

また、タモキシフェンという乳がんの薬は、体内で活性化されるためにCYP2D6という酵素を使います。しかし、抗うつ薬のパロキセチンやセロトニン受容体拮抗薬(SSRI)の中には、この酵素を強く阻害するものがあります。そうすると、タモキシフェンの効果が半分以下に落ちてしまう可能性があります。そのため、がん治療中にうつ症状が出た場合、単に抗うつ薬を処方するのではなく、薬の組み合わせを慎重に見直す必要があります。

さらに、グレープフルーツジュースも危険です。このジュースには、肝臓や腸で薬を分解する酵素を阻害する成分が含まれています。抗がん剤の一部(例:エリブリシン)はこの酵素で代謝されるため、ジュースを飲むだけで、薬の濃度が急激に上がり、重い副作用が起きる可能性があります。患者に「ジュースは飲まないで」と明確に伝えることが、医療チームの責任です。

化学療法のメリットと限界

化学療法の最大の強みは、「全身に効く」ことです。手術や放射線は、がんが見つかった場所にしか効きません。しかし、化学療法は血液に乗って全身を巡り、転移したがん細胞にも届きます。そのため、リンパ節や肺、肝臓にがんが広がっている場合、化学療法が唯一の選択肢になることもあります。

急性白血病や悪性リンパ腫では、化学療法で80%以上が完全に治るケースがあります。一方で、膵がんや卵巣がんの一部では、効果が非常に低いこともあります。たとえば、ゲムシタビンという薬だけでは、膵がんの反応率は10〜20%にすぎません。

新しい治療法として注目されているのが、標的療法や免疫療法です。これらは、がん細胞の特定の特徴を狙って攻撃するため、副作用が比較的少ないのが特徴です。しかし、それらは特定の遺伝子変異や免疫マーカーを持つがんにしか効きません。化学療法は、そのような条件が整わない患者にも使える、広範囲な治療法です。

2023年の研究では、転移性三重陰性乳がんに対する化学療法の反応率は65%、免疫療法単独では42%でした。しかし、化学療法では重い副作用(3〜4級)が58%に起き、免疫療法では32%でした。つまり、効果は高いけれど、代償も大きいのです。

患者の生活と副作用:リアルな体験

化学療法を受けた人の多くが、疲れと吐き気に悩まされます。がんケア財団の調査では、68%の患者が中度から重度の倦怠感を報告しました。吐き気止めを飲んでも、52%が吐き気を経験しています。

特に深刻なのが、末梢神経障害です。タキサン系薬(パクリタキセルなど)を使うと、手足がしびれたり、冷たさや痛みに敏感になったりします。これは、神経が薬で損傷されるためです。この症状は、治療が終わっても長く続くことがあります。中には、靴下を履くだけで痛くて我慢できない、という患者もいます。

また、髪の毛が抜けるのは予想されていますが、意外なことに「髪の質が変わる」という声も少なくありません。治療前はサラサラだった髪が、戻った後はパサパサで、巻き毛になったという報告も。これは、毛根の細胞が薬の影響で変化したためです。

一方で、76%の患者が「また化学療法を選ぶ」と答えています。Redditの患者コミュニティでは、「AC-T療法で命を救われた。16週間は地獄だったけど、後悔していない」という書き込みが多数あります。治療の目的は「生きること」です。副作用が辛くても、それが命をつなぐ道なら、多くの人が耐えます。

安全に薬を使うための重要なポイント

化学療法を安全に進めるには、専門的なチームが必要です。米国では、98%のがん治療施設で、がん専門の薬剤師が処方をチェックしています。薬の量、組み合わせ、患者の腎機能や肝機能、他の薬との相互作用をすべて確認します。

日本でも、がん治療の標準化が進んでいます。国立がん研究センターなどの機関では、電子処方システムに安全チェック機能が組み込まれており、間違った薬や過剰な量が処方されないようにしています。しかし、地域のクリニックでは、まだこのシステムが導入されていないところもあります。

また、経口の抗がん剤(カモテル、テガフールなど)は、患者が自分で飲むため、飲み忘れや間違った服用が起きやすいです。調査では、20〜30%の患者が適切に服用できていないと報告されています。そのため、薬剤師が毎週電話で確認したり、薬を一週間分のカプセルに分けて渡す「マルチドラッグカプセル」を使う施設も増えています。

さらに、白血球が急激に減る「好中球減少」は、治療の中断の主な原因です。特に、黒人患者は白人患者の1.7倍も治療が遅れるというデータがあります。これは、貧困や医療へのアクセスの差が背景にある可能性があります。治療の継続性は、生存率に直結します。

未来の化学療法:より安全に、より正確に

化学療法は、今も進化しています。新しいタイプの薬として注目されているのが、抗体薬物コンジュゲート(ADC)です。たとえば、トロデルビ(サシツズマブ・ゴビテカン)は、がん細胞の表面にあるTROP-2というたんぱく質にだけ結合し、その場で化学療法薬を放出します。これにより、正常な細胞へのダメージが大幅に減り、副作用が少なくなります。

また、がんのDNAが血液中に浮かんでいる「循環腫瘍DNA」を測定することで、どのくらい薬を続けるべきかを判断する方法も実用化されています。2023年の研究では、この方法で結腸がんの治療を32%短縮しても、再発率は変わらなかったことが示されました。つまり、無駄な治療を減らせるのです。

今後は、遺伝子検査をもっと活用して、どの薬がどの患者に合うかを事前に予測する「薬物遺伝学」が中心になります。CYP2D6やUGT1A1の検査は、すでに標準になっています。これからは、さらに多くの遺伝子が対象になり、一人ひとりに最適な薬の組み合わせが作られるようになります。

化学療法は、決して「昔ながらの粗い治療」ではありません。今や、精密で個別化された医療の一部になっています。副作用は依然として辛いですが、それを軽減する技術や、より効果的な組み合わせが次々と生まれています。患者と医療チームが、正しい知識を持って対話すれば、化学療法は「耐えるもの」から「生きるための選択」に変わっていきます。

化学療法中に他の薬を飲んでも大丈夫ですか?

必ず医師や薬剤師に相談してください。市販の風邪薬、漢方、サプリメント、健康食品まで、すべてが化学療法と相互作用する可能性があります。特に、抗凝固薬、抗うつ薬、胃薬、グレープフルーツジュースは危険です。薬の名前と用量をリストにして、治療チームに見せるのが安全です。

化学療法で髪は必ず抜けますか?

必ずではありません。薬の種類や用量、個人の体質によって異なります。タキサン系やアントラサイクリン系は髪が抜けやすいですが、一部の薬ではほとんど抜けません。頭皮を冷やす「冷却帽」を使うと、脱毛を半分以下に減らせる場合もあります。ただし、すべての病院で提供されているわけではありませんので、事前に確認してください。

化学療法はどれくらいの期間続けますか?

がんの種類や進行度、治療の目的によって異なります。治すための治療(根治治療)では、通常3〜6か月の間、2〜3週間に1回のペースで続けます。進行がんの場合は、効果が続く限り、数年間継続することもあります。治療の効果を定期的に画像検査や血液検査で確認し、必要に応じて中止や変更をします。

化学療法で体重が減るのはなぜですか?

吐き気や味覚の変化で食事が取れなくなることが主な原因です。また、がんそのものが体のエネルギーを消費するため、筋肉が減りやすくなります。体重の減少は、治療の耐性や回復力に影響するため、栄養士と連携して、高カロリー・高たんぱく質の食事や栄養補助食品を積極的に取り入れることが推奨されます。

化学療法の費用はどれくらいかかりますか?

日本では、がん治療は高額医療費制度の対象です。月々の自己負担は原則として上限(72,300円〜200,000円程度)に抑えられます。ただし、経口薬や新薬は自己負担が高くなる場合があります。医療機関の薬剤師に、制度の適用状況を確認することが重要です。また、医療保険やがん保険の補填もチェックしましょう。

コメント

Yoshitsugu Yanagida

グレープフルーツジュースで化学療法がヤバくなるって、マジで知らんかった。俺、毎朝飲んでたわ…。今すぐやめとく。

11月 20, 2025 AT 18:09

Hiroko Kanno

髪の毛が巻き毛になったって話、めっちゃ共感…。治療前はストレートだったのに、戻ったらクルクルになってて、友達に『どこでパーマかけたの?』って聞かれたw でも、命が助かればいいや、って思ってます。

11月 22, 2025 AT 00:48

kimura masayuki

日本はまだまだ遅れてるよな。アメリカでは遺伝子検査してから薬決めるのが当たり前なのに、地方のクリニックではまだ『経験でやる』って時代遅れ。国民の命が軽視されてる。

11月 22, 2025 AT 18:56

雅司 太田

俺の母がタキサンで神経障害になって、靴下履くだけで泣いてた。あの痛み、言葉じゃ足りない。でも、『また選ぶ』って言う患者が76%って、本当に強い人たちだ。

11月 23, 2025 AT 03:59

Hana Saku

『漢方』って書いてるけど、効果ないのに飲んでる人多いよね。薬剤師が注意しても『自然だから大丈夫』って言うの、ほんと呆れる。命を粗末にしすぎ。

11月 24, 2025 AT 11:53

Mari Sosa

薬の名前、リストにして持っていく。それだけで命が救われる。シンプルだけど、大事なこと。

11月 25, 2025 AT 10:29

kazu G

化学療法の薬物動態学的相互作用に関する文献は、2023年以降に多数発表されており、特にCYP450およびUGT系の遺伝子多型に基づく個別化医療の実装が進展している。本稿はその実践的ガイドとして極めて有用である。

11月 25, 2025 AT 17:56

ryouichi abe

俺の友達、AC-T療法で治ったんだけど、吐き気止めが効かなくて、毎回トイレで吐いてた。でも、『これでまた孫と遊べる』って言ってた。副作用は地獄だけど、生きるってそういうことなんだよね。

薬剤師の電話チェック、うちの病院もやってる。週1で『今日の薬、飲んだ?』って聞かれるの、ちょっとうっとうしいけど、安心する。

経口薬、飲み忘れが多すぎ。カプセルに分けてくれるシステム、ほんと助かる。俺もそれにしてもらった。

白血球減って治療中断、黒人患者が遅れるって話、日本でも同じこと起こってると思う。貧困層は病院行けないし、交通費も出せない。医療格差、無視できない。

冷却帽、うちの病院はやってるけど、保険適用外で5万円かかる。高すぎる。国が補助すべき。

11月 27, 2025 AT 11:52

kazunori nakajima

グレープフルーツジュースやめとけよ!!!(>_<)

11月 28, 2025 AT 16:28

Daisuke Suga

化学療法って、昔は『毒を飲んでがんを殺す』ってイメージだったけど、今や『精密ミサイル』だよ。ADCってのは、まるでがん細胞にだけキスして、その瞬間に爆薬を仕掛けるようなもん。ナノテクと生物学が融合した、21世紀の医療の傑作だ。そして、循環腫瘍DNAで治療をカスタマイズするって、まるで映画の未来技術だろ? でも、肝心の患者が『なんでこんなに辛いの?』って泣いてるとき、技術だけじゃ癒せないんだよね。薬の名前を覚えて、副作用を共有して、『俺の痛み、見てる?』って声を上げられる社会が、本当の進歩だと思う。

11月 30, 2025 AT 16:24

Maxima Matsuda

『また選ぶ』って言える人がいるって、その勇気こそが、医療の本当の価値だと思う。技術は進化するけど、人間の痛みと選択は、変わらない。

12月 1, 2025 AT 06:56