薬による皮膚発疹と薬物性皮膚炎:患者が知っておくべきこと

- 三浦 梨沙

- 28 10月 2025

- 7 コメント

薬物性皮膚炎症状チェックツール

このツールは、薬を服用後に現れた皮膚の異変が、軽度の発疹か重篤な反応かを判断するためのものです。症状の重さに応じて適切な対応を示します。

薬を飲み始めた直後に、体に赤い斑点やかゆみが出たことはありませんか?それは単なるアレルギーではなく、薬物性皮膚炎の可能性があります。実は、薬の副作用で皮膚に症状が出るのは意外とよくあることです。米国のデータでは、薬の副作用の2~5%が皮膚に現れるとされています。ほとんどの場合、薬をやめれば1~2週間で治りますが、中には命に関わる重篤な反応もあるので、見分け方がとても重要です。

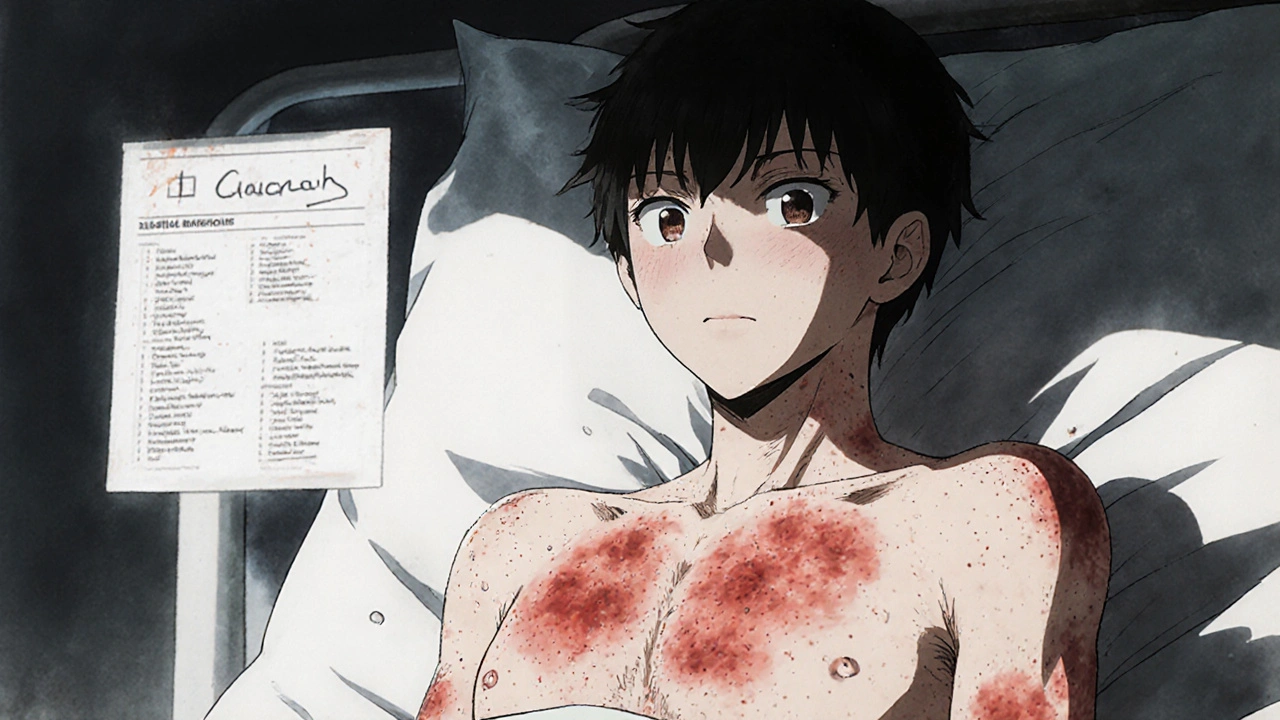

最もよくあるタイプ:紅斑性発疹

薬による皮膚反応の40~50%を占めるのが、紅斑性発疹です。これは、体に赤い小さな斑点や盛り上がりが対称的に現れるタイプで、胸や腕から始まって、徐々に広がっていきます。発症は薬を飲み始めてから4~14日後が一般的ですが、中には薬をやめた直後に現れるケースもあります。かゆみは軽いことが多く、熱が出ることもありますが、口や目などの粘膜には影響しません。

このタイプは、抗生物質(特にペニシリン)、NSAIDs(イブプロフェンやナプロキセン)、抗てんかん薬などで起こりやすいです。でも、心配しすぎなくても大丈夫。この発疹は全体の60~70%を占め、薬をやめれば自然に治る「軽度」の反応です。皮膚科の診察を受けても、すぐに薬をやめる必要がない場合が多いです。

見逃されがちなタイプ:円板状皮膚炎

「円板状皮膚炎」という名前を聞いたことがない人も多いでしょう。これは、コインのように丸く、はっきりとした赤い斑が体の両側に現れる症状です。乾燥してかさかさしていることも、じゅくじゅくしていることもあります。このタイプは、アトピー性皮膚炎と間違われることが30~40%もあります。特に、高齢者や慢性疾患で薬を長く飲んでいる人に多く見られます。

円板状皮膚炎が薬によって引き起こされた場合、薬をやめれば4~8週間で治ります。しかし、アトピー性皮膚炎と誤診されると、保湿剤やステロイドを長く使い続け、根本的な原因が見つからず、症状が長引いてしまいます。もし、新しい薬を飲み始めてから皮膚に丸い斑が出てきたら、薬の影響を疑ってください。

命に関わる重篤な反応:DRESS症候群とSJS/TEN

薬による皮膚反応のうち、90%以上は軽いものですが、残りの1~2%が「重篤な皮膚有害反応(SCAR)」です。その中でも特に注意が必要なのが、DRESS症候群とスティーブンス・ジョンソン症候群(SJS)/中毒性表皮壊死症(TEN)です。

DRESS症候群は、薬を飲み始めて2~6週間後に現れます。発熱、リンパ節の腫れ、肝臓や腎臓の異常、血液中に好酸球が増えるといった全身症状を伴います。原因薬としては、抗てんかん薬(カルバマゼピン、フェニトイン、ラモトリギン)、アルロピノール、スルファ剤、ミノサイクリンなどが代表的です。特に、カルバマゼピンを飲む東南アジア系の人は、HLA-B*1502という遺伝子を持っていると、SJSのリスクが1000倍にもなることが分かっています。

SJSやTENは、皮膚が大量に剥がれるような症状です。口や目、性器の粘膜にも水ぶくれやただれが広がり、発熱や倦怠感が急激に進みます。SJSの致死率は5~15%、TENは25~35%と非常に高いです。これは、皮膚科の集中治療が必要な緊急事態です。もし、薬を飲んでから数日後に「皮膚が剥がれる」「口が痛くて食べられない」「目が赤くて痛い」という症状が出たら、すぐに病院へ行ってください。

薬の種類とリスク:どの薬が危険か

すべての薬が皮膚反応を起こすわけではありませんが、特に注意が必要な薬があります。

- ペニシリン系抗生物質:すべての薬物性皮膚炎の10%を占め、重篤なアレルギー反応の80%を引き起こす

- アルロピノール:痛風の治療薬。Han中国系の人ではHLA-B*5801遺伝子保有者でSCARのリスクが580倍に

- 抗てんかん薬:カルバマゼピン、フェニトイン、ラモトリギンが主な原因。DRESSの約80%を占める

- NSAIDs:イブプロフェン、ナプロキセン。アレルギーではなく、直接的な刺激で皮膚炎を起こすことが多い

- テトラサイクリン系・キノロン系抗生物質:ドキシサイクリン、シプロフロキサシン。日光に当たると皮膚が赤く炎症する「光線過敏症」を引き起こす

- チアジド系利尿剤:ハイドロクロロチアジド。日焼けしやすくなる原因に

特に注意すべきは、ウイルス感染(EBウイルスやHIV)中に抗生物質を飲んだ場合です。この組み合わせでは、重篤な発疹のリスクが5~10倍にもなります。また、がんや免疫不全の患者さんは、通常の人より3~5倍リスクが高いです。

日光と薬:光線過敏症に要注意

「薬を飲んでから、日焼けしやすくなった」と感じたことはありませんか?これは「光線過敏症」という薬の副作用です。皮膚が赤くなるだけでなく、水ぶくれやかゆみ、色素沈着まで起こることがあります。

主な原因薬は、ドキシサイクリン(5%)、シプロフロキサシン(3%)、ハイドロクロロチアジド(2%)などです。特に、夏のレジャー、屋外での仕事、日光浴の多い人には要注意です。薬を飲んでいる間は、日焼け止めだけでは不十分。長袖、帽子、日傘で物理的に日光を遮ることが最も効果的です。

対処法:何をすべきか、何をしてはいけないか

皮膚に異変が出たとき、まずやってはいけないのは「勝手に薬をやめる」ことです。特に、てんかんや高血圧、心臓病の薬を急にやめると、命に関わる危険があります。

正しい対応は次の通りです:

- 発疹やかゆみが出てきたら、すぐに処方した医師に連絡する

- 薬の名前と飲み始めた日、症状が出た日をメモしておきましょう

- 写真を撮っておくと、診察の際に役立ちます

- 軽い発疹なら、ぬるま湯で洗って、3分以内に保湿クリームを塗る

- 市販の1%ヒドロコルチゾンクリームを1日2回、患部に塗る

- 重篤な症状(水ぶくれ、粘膜の炎症、呼吸困難)があれば、すぐに救急車を呼ぶ

皮膚科では、皮膚テストや血液検査で原因薬を特定します。特に、ペニシリンアレルギーの疑いがある人は、現在では95%の正確さでアレルギーを判定できるようになっています。実は、15%の人が「ペニシリンアレルギー」と言われているけれど、実際には大丈夫なケースが多いのです。

予防:薬の数が増えればリスクも増える

薬を1~2種類しか飲んでいない人は、薬による皮膚反応のリスクが5%程度です。しかし、5種類以上飲んでいる人は、生涯で35%の確率で発疹を起こすとされています。これは、高齢者や慢性疾患の患者に多い問題です。

予防のカギは、「薬の数を減らすこと」です。定期的に薬剤師や医師に「今、飲んでいる薬、全部必要ですか?」と確認しましょう。同じような効果の薬が重複して処方されていることもあります。また、新しい薬を始めるときは、皮膚の変化に注意を払う習慣をつけましょう。

まとめ:薬と皮膚の関係を正しく理解する

薬による皮膚反応は、怖いものではありません。90%以上は軽く、薬をやめれば治ります。でも、その中で数%が命に関わる危険な反応です。大切なのは、「気づく力」と「行動する勇気」です。

・赤い斑点やかゆみが出たら、すぐに医師に相談する

・薬の名前と飲み始めた日を記録する

・日光に当たるときは、薬の影響を考慮する

・薬を勝手にやめない。でも、重篤な症状があれば迷わず救急受診する

薬はあなたの体を守るためにあるものです。でも、その薬が皮膚に悪影響を及ぼしているとき、あなた自身が気づいて、正しい判断を下すことが、命を守る第一歩です。

薬をやめたら、皮膚の発疹はすぐに治りますか?

ほとんどの場合、薬をやめてから1~2週間で改善します。特に軽い紅斑性発疹は、自然に治るケースがほとんどです。しかし、DRESS症候群やSJS/TENのような重篤な反応では、数週間から数ヶ月かかることがあります。また、薬をやめた直後に症状が悪化することもあるので、医師の指示に従って経過観察が必要です。

市販の薬でも皮膚発疹の原因になりますか?

はい、市販薬でも原因になります。特に、イブプロフェンやナプロキセンなどのNSAIDs、アセトアミノフェン、漢方薬、ビタミンサプリメント、外用薬(湿布やクリーム)などでも起こります。薬の種類に関係なく、初めて飲んだ薬や新しい成分が入った製品には注意が必要です。

薬のアレルギーと、アレルギーではない反応の違いは何ですか?

アレルギー反応は、免疫系が薬を「敵」と誤認して反応するものです。2回目以降に症状が出やすく、かゆみや蕁麻疹、アナフィラキシーを伴うことがあります。一方、アレルギーではない反応(非アレルギー性)は、薬が皮膚や体内で直接刺激を起こすものです。例えば、アスピリンで起こる蕁麻疹や、造影剤で出る発疹などです。これは、免疫の仕組みとは関係なく、薬の化学的性質によるものです。

皮膚の発疹が出て、薬をやめたけど治らないのはなぜですか?

原因が薬でない可能性があります。発疹が薬の影響ではなく、ウイルス感染(風邪や水疱瘡)、乾燥、アトピー性皮膚炎、または他の病気(膠原病など)による場合もあります。また、薬をやめた後でも、体内に残った成分が反応を引き起こすことがあります。症状が2週間以上続く場合は、皮膚科で再評価を受けてください。

薬のアレルギーが分かったら、次に同じ薬は飲めませんか?

はい、一度重篤なアレルギー反応を起こした薬は、二度と飲まないのが基本です。特に、ペニシリンや抗てんかん薬、アルロピノールなどは、再投与でより重い反応が出るリスクがあります。ただし、軽い発疹で、アレルギー検査で陰性と判明した場合は、医師の判断で再投与が可能な場合もあります。必ず専門医と相談してください。

コメント

kazunari kayahara

薬で発疹出たことあるけど、まさかNSAIDsが原因だったとは…

昔、イブプロフェン飲んで赤い斑点出て、『ただの暑さ』って思ってたわ😅

今ならすぐ病院行くけど、あの時この記事見てれば…

でも、薬って本当に怖いね。でも、やめたら治るって聞くとホッとする。

11月 5, 2025 AT 06:37

優也 坂本

DRESS症候群のHLA-B*1502遺伝子リスク、東南アジア系で1000倍って…

これ、薬剤師が事前に遺伝子検査推奨してないのが問題だろ。

日本でもカルバマゼピン処方する医師、遺伝子検査の意義を理解してない奴多すぎ。

医療制度が遅れてる。薬の副作用で死ぬ人、半分は予防可能なのに。

国が動かないなら、患者が自分で検査するしかない。遺伝子検査キット、通販で買えるんだから。

11月 6, 2025 AT 01:24

JUNKO SURUGA

アトピーと間違われやすい円板状皮膚炎、すごく共感します。

母が何年もステロイド塗ってたけど、原因が薬だったって後で分かったんです。

皮膚科の先生に『薬、全部メモしてきて』って言われて、やっと原因が判明。

今は薬をやめてから半年、すっかり良くなりました。

薬の名前と日付、メモする習慣、本当に大事ですね。

11月 7, 2025 AT 17:09

Ryota Yamakami

光線過敏症、夏にハイドロクロロチアジド飲んでた頃、腕が真っ赤になって…

『日焼けしただけ』って思ってたけど、今思えばあれが原因だったのか。

日焼け止めだけじゃなくて、長袖と帽子が大事って言われて、

初めて実践してみたけど、本当に効果あったよ。

薬の副作用って、気づきにくいけど、日常に潜んでるんだよね。

気をつけて生きよう。

11月 8, 2025 AT 02:40

yuki y

薬飲んでから肌荒れしたらすぐ病院行けって書いてあるけどほんとそれ!

私はアセトアミノフェンで発疹出てて気づかず2週間放置してた

治ったけど怖かった…

次からは写真撮る!

11月 9, 2025 AT 14:34

Hideki Kamiya

薬のアレルギー検査95%正確って書いてるけど、それって製薬会社の宣伝だろ?

実はFDAもWHOも『検査の信頼性は過大評価』って警告してんだよ?

HLA検査で陰性でも反応出るケース、たくさんある。

あと、漢方薬は無害って思ってる人多いけど、それも危険!

薬って全部毒だよ。体に良いものなんてない。

薬を飲まないことが、唯一の真の予防だ!

💡

11月 10, 2025 AT 08:05

Keiko Suzuki

この記事、とても丁寧で、患者にとって本当に役立つ情報が詰まっています。

特に、『勝手に薬をやめない』という点は、命を守るために最も重要なメッセージです。

薬剤師として、患者さんに『薬の数を減らす』ことの大切さを伝える機会が増えたら嬉しいです。

薬は道具。使い方を間違えれば危険ですが、正しく使えば命を救います。

皆様、不安なときは、遠慮せず医師や薬剤師に相談してください。

あなた一人で抱え込まないでください。

11月 11, 2025 AT 14:10